歌の伴奏でフラット系の調を扱うことが多く、最近1フレットにカポタストを付けて練習することが多いです。

カポタストをつけたことで発生するビレ音というのがあるのに気がつきました。

カポタストが弦を押さえる力が不足して、開放弦の音がビレる

という話ではありません。

ビレ音の原因の一つ(というよりほとんどの原因?)として、共鳴があります。

弾いている音そのもの、あるいは弾いている音の倍音と近い音程が固有振動数である部分が共鳴して、ビレ音を発生させてしまうのです。

共鳴するものとして、

- ヘッド側の弦の余り

- ギターに取り付けたクリップチューナー

- 弦のナットから巻き付け部分までの部分

などがありますが、盲点だったのが、2フレットからハイポジション側のフレットを押弦した際、「押さえたフレットより一つローポジション側のフレット」と「ナット」の間の部分が共鳴することがあります。

分かりにくいと思うので実例を出します。

例えば、6弦の7フレットを押さえます。このとき、7フレットのフレット棒とブリッジの間を弾くとシの音が鳴るわけですが、逆にローポジション側の6フレットのフレット棒とナットの間を弾くと、レに近い音が鳴ることがあります(弦がピッタリと1~6フレットのフレット棒にくっついていたら鳴らないでしょうし、かなり個体差があると思われます)。

とすれば、6弦の7フレットを押さえた状態で4弦の開放弦のレの音を弾くと、6弦の本来鳴らさない側の部分が共鳴してしまう可能性があるわけです。

私のギターの場合、カポタストを付けていない状態だと問題ないのですが、カポタストを1フレットに付けた状態で同じことをすると、6弦からキンキンしたビレ音が発生する場合があります。

このビレ音を防ぐためには以下のような方法があると思います。

- 6弦をチョーキングして共鳴しない音程にずらす

- 押弦の強さを調節する(効果不明)

- 余った指でミュートする

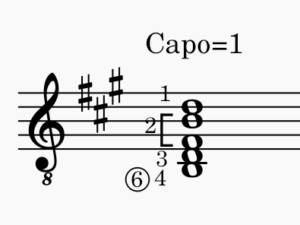

理想は余った指によるミュートですが、私が実際にこのビレに遭遇したときの左手のコードは、

1弦:未使用

2弦:3フレット→1の指

3弦:4フレット→2の指(セーハ)

4弦:4フレット→2の指(〃)

5弦:5フレット→3の指

6弦:7フレット→4の指

こんな感じですべての指を使ってBmを押さえていて、6弦に触れるのが難しいです。

チョーキングも音程が変わってしまって良くないので、なんとか押さえる強さなどでビレを防げないかなと試行錯誤しているところです。

コメント返信ついでに詳しい状況を追記してみます。

ただ、不思議なことに現在は現象が再現しませんでした(そもそも6弦で7フレットを押さえてナット側を弾くとDよりはC#に近い音が鳴っています)。

基準ピッチは442Hz、カポタストはG7カポでした(第1世代でも第2世代でも発生していたと思います)。

弦はおそらくプロアルテのノーマルテンションだったと思いますが記憶が曖昧です。

譜例はこちらになります。

コメント

私も似たような現象に悩んで、フレットラップを使うことにしました。

私の場合は、7カポで3弦Dを鳴らすと6弦ヘッド側Dが共振することがあるなどです。

その日のカポ(SHUBB CAPO F3)の付け方やネックの微妙な状態にもよるのか、気になるときならないとき色々です。

洗車男様

貴重な情報をありがとうございます。

フレットラップの存在を初めて知りました。

状況によってはかなり有効な解決策になりそうですね。